Los gitanos fueron la última minoría española perseguida (“La Prisión General de los Gitanos”)

El historiador Antonio Zoido recuerda la deportación forzosa que sufrió la etnia gitana durante el reinado de Fernando VI y cómo este colectivo humano ha acabado conformando la imagen de Andalucía e incluso de España

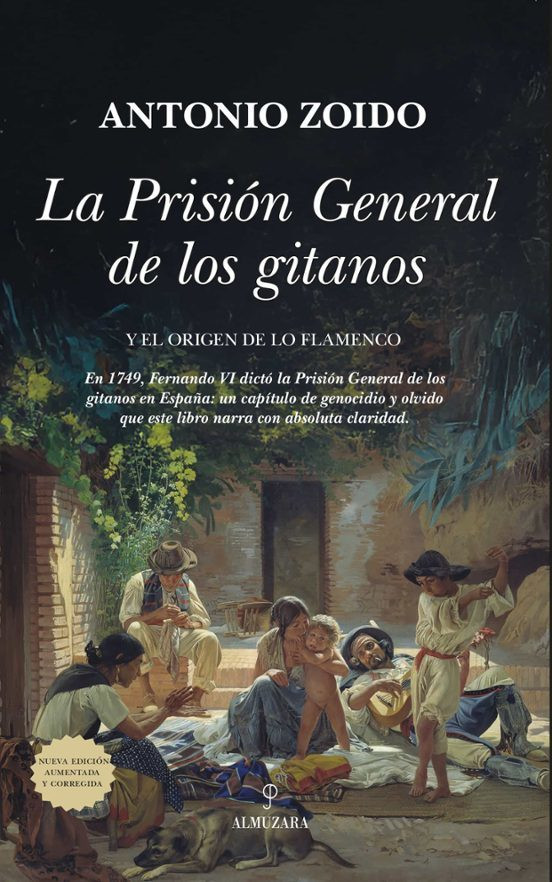

Aunque España no ha sido una excepción en el contexto europeo, sí se ha caracterizado a lo largo de la España por la obsesión en mantener la unidad con la subsiguiente expulsión o asimilación de las minorías. Los historiadores nos han recordado una y otra vez las expulsiones de judíos y moriscos, y la denodada represión de los protestantes, pero nadie recuerda la última persecución de un colectivo que, curiosamente, tuvo lugar cuando se iniciaba el alumbramiento de la Ilustración y reinaba Fernando VI, considerado uno de los mejores monarcas de la casa de Borbón. Nos referimos al pueblo gitano que, por iniciativa del obispo de Oviedo Gaspar Vázquez de Tablada, secundada por el marqués de la Ensenada, fue deportado en 1749 con el consiguiente internamiento de los varones (y niños a partir de siete años) en centros de trabajo forzoso (arsenal de La Carraca, minas de Almadén, así como en Cartagena y Ferrol, mientras que a las mujeres se les ingresó en centros fabriles de toda España. Fue la llamada “Prisión General de los gitanos” prevista en “día fijo y señalado” (30 de julio de 1749) y que “se llevó a efecto con la exactitud de una vasta y compleja operación de guerra y después de haber sido tomadas preventivamente todas las medidas jurídicas y canónicas necesarias” tal como explica el historiador Antonio Zoido (“La Prisión General de los gitanos”, Almuzara)

Llegados a España en torno al siglo XV y conocidos como “egipcianos” porque se suponía que procedían del país del Nilo, su vida trashumante y los oficios que ejercían -muchos de ellos tomados entre los que fueron abandonados por los musulmanes emigrados-, dio lugar a una reiterada política persecutoria que, sin embargo, casi siempre resultó ineficaz “por la misma debilidad del grupo, muy acomodaticio en materia religiosa y muy obediente, en apariencia, a todas las leyes y mandatos, para saltárselas luego con la misma suavidad y sin plantar nunca cara”, porque su trashumancia les permitía huir fácilmente de la justicia y “porque los gitanos eran el grupo más consolidado y más compacto dentro de la «mala vida» española, tan generalizada estos siglos y atraían a sus caravanas, como la miel a las moscas, a muchos de lo que andaban por el filo de la navaja de la ley”. Además, hablaban una jerga propia, el «caló» y se distinguían por sus vestiduras. De hecho, hasta el siglo XVIII padecieron “las mismas injusticias y tropelías que los demás escalones inferiores de la cadena social española y de las colonias de Hispanoamérica; se les trataba como a pícaros… (y) contra ellos hubo muchos ataques y memoriales”. Se les acusó de ser malos cristianos e incluso hubo quien les calificó de antropófagos por lo que se trató de asimilarles convirtiéndoles en “buenos labradores” e instándoles a “tomar señor”.

Finalmente se decidió actuar de forma resuelta si bien tratando de evitar las nefastas consecuencias de la expulsión de los moriscos. Se les obligó inicialmente a residir en determinadas poblaciones y más tarde a deportarles, como se ha dicho al principio, lo que afectó a entre 9.000 y 12.000 personas. El caso es que, como tantas decisiones tomadas en España, ésta se reveló ineficaz por la incapacidad del Estado de llevarla a efecto rigurosamente. Ensenada dudó de su pertinencia poco tiempo después de haberla ordenado y dispuso que se separara “a los malos de los buenos”, permitiendo a estos últimos el regreso a sus hogares. Fueron luego presentándose peticiones de libertad y finalmente, muerto el rey, Carlos III indultó a todos los que quedaban presos en 1754.

Este confinamiento afectó principalmente a Andalucía donde, según Zoido, vivía el 90 % de los gitanos, un hecho que marcaría curiosamente su influencia social. “A partir de los años finales del setecientos -dice el autor- comenzarían a cambiar muchas cosas y, entre ellas, una que adquiriría más y más importancia en años posteriores hasta convertirse en un arquetipo así que pasara medio siglo: la figura del gitano y su importancia para la imagen de un territorio, el andaluz que, tal como sería percibido por los viajeros, tendría perfiles de «español»”.

Escribe tu comentario