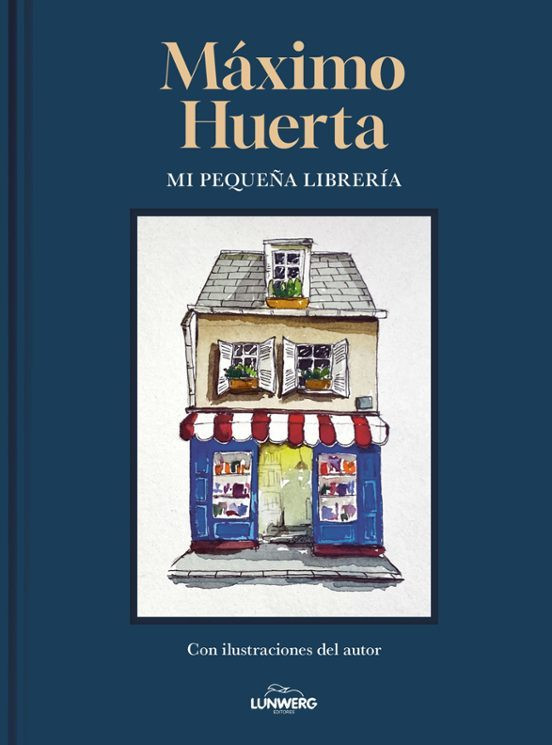

“Mi pequeña librería”, un canto de amor al libro y a las librerías de Máximo Huerta

El escritor y periodista valenciano, fugaz ministro del gobierno español, relata la aventura de abrir una librería en un pueblo de 10.000 habitantes

No sé si Máximo Huerta hubiera sido un buen ministro de Cultura porque no tuvo tiempo para demostrarlo en los seis días que permaneció en el cargo (por cierto, aprovecho para recordar que no superó el récord de Luis Rodríguez de Viguri, titular de la cartera de Fomento en uno de los gobiernos de Sánchez Guerra entre el 4 y el 7 de diciembre de 1922, o sea durante tan solo tres días) pero lo que si ha quedado acreditado es su condición de periodista y de galardonado escritor, puesto que en 2014 obtuvo el premio Primavera de novela. Y, en todo caso, puede ser considerado asimismo todo un héroe, puesto que, como relata en “Mi pequeña librería” (Lunwerg) ha sido capaz de instalar un establecimiento de este tipo en Buñol, población que ronda los 10.000 habitantes.

En unos tiempos en los que prácticamente todo el mundo sabe leer, pero muy pocos lo hacen con asiduidad -al margen de estudios y obligaciones laborables- (Huerta cita a cierta señora que recordaba a su madre analfabeta y la ponía en contraste con sus propios hijos que “saben leer, pero no quieren”) y que el sistema de distribución comercial está cercenando la supervivencia de los pequeños negocios en favor de las grandes superficies y de la venta por internet, abrir una librería es mucho más que una aventura cultural: es la expresión de una verdadera vocación misional.

Huerta describe el proceso que siguió para convertir parte de una antigua tahona en librería y lo entrelaza con el desarrollo de sus propias vivencias familiares, los recuerdos de su abuela, la enfermedad de su madre, así como con la evocación constante títulos y autores preferidos (con un recuerdo muy especial a Ana María Matute, a la que conoció personalmente y que le entregó el galardón que hemos citado) Y una de sus primeras decisiones como lector: cuando entre “Platero y yo” y “La guerra de los mundos”, prefirió el relato de Juan Ramón Jiménez.

Quizá esa afección a la lectura nació en el hogar familiar y por vía oral. “Irene, mi abuela -dice- era una narradora extraordinaria. Cuando pienso en ella, además de su legendaria mano para la cocina y su fe en Dios y en la Virgen del Remedio, puedo verla sentada en la mesa camilla, tapada con su pesada toca de ganchillo de dos capas, negra y vino tino -todavía la conservo en un cajón-, con la mirada brillante, uñas pintadas de nácar, dispuesta a contar historias de miedo… narraba como Edgar Allan Poe. Pensándolo bien, era mejor que el escritor”. Luego vino la biblioteca pública -otra de las instituciones que Huerta evoca con afecto.

Máximo Huerta se interroga: “¿Por qué leo? Esa pregunta estaba colgando de las miradas de los demás. También de mis padres. No soportaba la vida que habitábamos sin una explicación paralela, sin más conocimientos que los que me llegaban de la escuela, sin un espacio al que escaparme, viajar, o sin todas aquellas notas a pie de vida que daba la lectura. Sin subterfugios: para huir de la realidad”. A cuyos efectos la literatura es, sin duda, una herramienta eficacísima y excepcional.

Todo ello queda enhebrado en estas páginas en las que el autor se sumerge en los recuerdos familiares, en el tiempo de Navidad, cuando montaba belenes (¿qué niños de ahora serían capaces de identificar a la figuritas de un nacimiento?) y en la evocación de sus numerosas lecturas que fueron, sin duda, el mejor aprendizaje para un buen escritor.

Escribe tu comentario