Una esperanza frustrada

Artículo de opinión de Bernardo Fernández

Estos días se cumplen 94 años de la proclamación de la II República española. El tiempo no perdona y, lamentablemente, cada vez son menos los testigos que pueden dar fe de aquel acontecimiento. Un hecho que, de haber evolucionado de manera adecuada, habría convertido a España en país de referencia del desarrollo social y las políticas progresistas. Sin embargo, los hechos fueron los que fueron y la respuesta reaccionaria a aquel advenimiento nos situó durante casi medio siglo en el furgón de cola de las libertades y las conquistas sociales.

Para entender la llegada de la II República debemos remontarnos hasta el derrumbe de la dictadura de Primo de Rivera. El régimen dictatorial, que arrancó en 1921 y duró hasta 1930, y que como todos los sistemas autocráticos acabó en fracaso. Ante esa situación, Alfonso XIII intentó devolver el país a un sistema democrático. En un primer momento, confiaron en el general Dámaso Berenguer para recuperar la "normalidad" constitucional, pero ya era tarde. Finalmente Juan Bautista Aznar intentó salvar los muebles con un gobierno de concentración, pero la suerte estaba echada.

Con la idea de dar una pátina de tranquilidad a la situación, en febrero de 1931, el ejecutivo monárquico convocó elecciones municipales para el 12 de abril. Los partidos de la oposición que se habían unido en el Pacto de San Sebastián les dieron un carácter plebiscitario. Ganó la conjunción republicano-socialista en 41 de las 50 capitales de provincia. De ese modo se puso de manifiesto la desafección monárquica. Ante esa realidad, Alfonso XIII descartó la violencia y marchó al exilio.

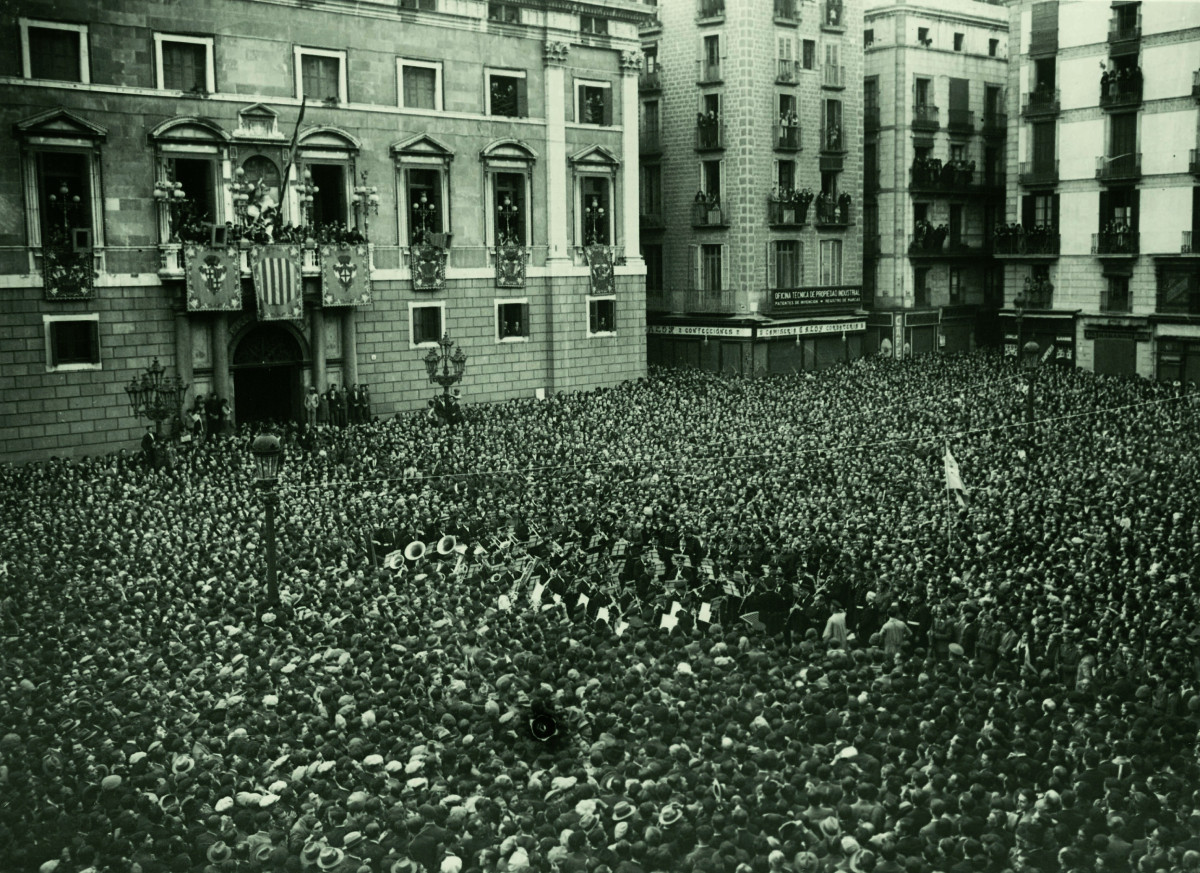

De esa forma, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República y un Comité Revolucionario tomó posesión como Gobierno Provisional. El júbilo en las calles de muchas ciudades españolas representaba la esperanza en la nueva forma de Estado.

El cambio de régimen tenía enormes implicaciones. Para Manuel Azaña, el político que mejor la encarnó el espíritu republicano, “la República devolvía las libertades a los españoles y devolvería al país la dignidad nacional. “La República venía realmente […] a satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo”. Esperanza, ilusiones, entusiasmo y grandes expectativas vieron nacer la experiencia democrática más avanzada que había vivido España.

La República se propuso la tarea de modernizar España en cuestiones cruciales, pero no logró establecer un consenso básico sobre el propio régimen político ni satisfizo las expectativas generadas por el cambio. En sus dificultades influyó la debilidad de la clase media en un país de fuertes contrastes, con ciudades que se modernizaban y un atrasado mundo rural. La inestabilidad la agudizaron los problemas económicos, por el impacto de la crisis del 29 La fuga de capitales y la rigidez de la patronal agravaron la conflictividad social, sobre todo en el campo.

En aquellos años, la vida cotidiana ganó en dinamismo por el clima de liberalización y la mayor politización, aunque tuvo en ocasiones salidas de tono. Diversas medidas atenuaron la discriminación femenina y hubo mayor presencia de las mujeres en la escena pública.

Sin embargo, la Segunda República no llegó a estabilizarse políticamente. Con un sistema de partidos muy fragmentado, y frágiles coaliciones. Entre el 14 de abril de 1931 y el 18 de julio de 1936 hubo diecinueve gobiernos distintos, dificultando una labor política sostenida.

Los problemas estallaron pronto. En mayo del 31se produjo la quema de iglesias y conventos, una explosión anticlerical que acentuó los recelos católicos. Abundaron las huelgas, a veces con resultados sangrientos y muchas impulsadas por los anarquistas, con mayor fuerza que en cualquier otro país. Su ofensiva no nacía sólo del malestar social, respondía también a sus concepciones revolucionarias. Pese a la política reformista del nuevo régimen, aumentó la agitación laboral. El Gobierno tuvo que recurrir a duras medidas para controlar el orden público, cuyas alteraciones erosionaron al ejecutivo y desacreditaron al régimen.

En las elecciones de junio a Cortes Constituyentes, ganaron los republicano-socialistas. En diciembre se aprobó una Constitución democrática y progresista, pero no fue consensuada: la derecha no la votó. La “República de trabajadores de toda clase” se configuraba como un Estado integral, con derechos sociales, expropiación forzosa por causa de utilidad social, legalización del divorcio, a confesionalidad del Estado y escuela unificada y laica. Incluyó también el voto de las mujeres.

El Gobierno diseñó un programa de reformas para afrontar los problemas militar, agrario, religioso y territorial. Quería un Ejército profesional y neutral en política, expropiar los latifundios y dar propiedades a los campesinos, limitar la influencia de la Iglesia y conceder autonomía a las regiones con lengua y cultura propias donde tenían arraigo los nacionalismos.

Confiando en el apoyo popular, republicanos y socialistas acometieron las reformas, cuyos fundamentos legales habían incorporado a la Constitución. Durante el bienio 1931-1933, Manuel Azaña, presidente del Gobierno, aligeró el Ejército ofreciendo retiros con el sueldo íntegro. Se creó un buen número de escuelas y se impulsó con fuerza la educación, siguiendo los criterios de la Institución Libre de Enseñanza. La reforma agraria tuvo una elaboración lenta y compleja. Su ley de bases se aprobó en septiembre de 1932 –a la vez que el Estatuto de Cataluña– pero resultó excesivamente moderada e incapaz de resolver el dramático problema campesino del sur.

Estas medidas incrementaron la conflictividad, por la resistencia a las reformas, especialmente de la Iglesia, los terratenientes y algunos militares; y por el escaso acierto y agresividad de algunas políticas, en particular la religiosa. Las tensiones fueron constantes. La primera sublevación militar fue la de Sanjurjo, en agosto de 1932.

El desgaste político hizo que, Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, convocase elecciones, el 19 de noviembre de 1933, que se saldaron con una nítida victoria derechista. El sistema favorecía a las coaliciones y la CEDA obtuvo una mayoría relativa mientras se desplomaban los partidos republicanos. En el bienio radical-cedista se desmantelaron las tímidas reformas del período anterior.

En octubre de 1934, entraron en el Gobierno tres ministros de la CEDA. Los socialistas convocaron una huelga general revolucionaria, en algunos lugares apoyados por anarquistas, comunistas y otros grupos. Era contra la derecha, pero socavaba los cimientos de la República. Hubo movilizaciones en Madrid, Barcelona y otras ciudades, pero adoptó la forma de un levantamiento armado en Asturias, donde los mineros tomaron varios pueblos, implantando una organización revolucionaria. La represión se confió al general Francisco Franco con fuerzas traídas de África. Hubo unos 30.000 encarcelados.

La petición de amnistía se convirtió en un clamor nacional. Durante 1935 se fue perfilando el Frente Popular, una idea de origen comunista que se había ensayado en Francia: una coalición electoral de toda la izquierda contra la derecha. Se dotó de un programa democrático reformista, sin las radicalizaciones que se le atribuyeron.

En las polarizadas elecciones de febrero de 1936 se hundieron los partidos de centro y ganó el Frente Popular por un exiguo margen, que se tradujo en una gran mayoría de escaños, por las alianzas.

Niceto Alcalá-Zamora fue sustituido por Manuel Azaña como presidente. La presidencia del Gobierno la asumió Santiago Casares Quiroga. Tras la amnistía hubo movilizaciones que exigían la aplicación de las reformas, como la ocupación de tierras. Fueron meses convulsos, en un clima de tensión y violencia, practicada por anarquistas, radicales socialistas y extrema derecha. En esas circunstancias, el pronunciamiento militar, que se preparaba desde marzo, encontró en julio de 1936, la excusa para el golpe de Estado, cuyo triunfo parcial desencadenó la Guerra civil.

Hace unos años, un grupo de historiadores hizo públicos una serie de documentos de la época de la República y la Guerra Civil española. Entre todos ellos, me llamó poderosamente la atención el texto de una octavilla de mano, editada en la imprenta Gutenberg de Guadalajara, el 31 de mayo de 1931, para la que se rogaba la mayor publicidad posible. En la misma, se enumeraban los mandamientos republicanos, qué eran: “El primero, amar a la Justicia sobre todas las cosas; el segundo, rendir culto a la Dignidad; el tercero, vivir con honestidad; el cuarto, intervenir rectamente en la vida política; el quinto, cultivar la inteligencia; el sexto, propagar la instrucción; el séptimo, trabajar; el octavo, ahorrar; el noveno, proteger al débil; el décimo, no procurar el beneficio propio a costa del perjuicio ajeno”. Estos mandamientos se resumen en una especie de epílogo que dice: “Quien ama la justicia sobre todas las cosas no hace daño a nadie; respeta los derechos ajenos y hace respetar los propios. Quien rinde culto a la dignidad, se lo rinde a la libertad y la igualdad; ni avasalla a nadie, ni por nada se deja avasallar; ni reconoce primacías innatas, ni acata privilegios infundados”. En mi opinión, una octavilla sencillamente fantástica y de plena vigencia.

Por desgracia, la II República acabó siendo una esperanza frustrada. Además de sufrir los recelos de la derecha, le habían faltado lealtades desde la izquierda –de los anarquistas y de quienes quisieron superarla por la vía revolucionaria–, pero los responsables de su final fueron quienes se levantaron en armas contra la democracia.

Escribe tu comentario