Federalismo rústico

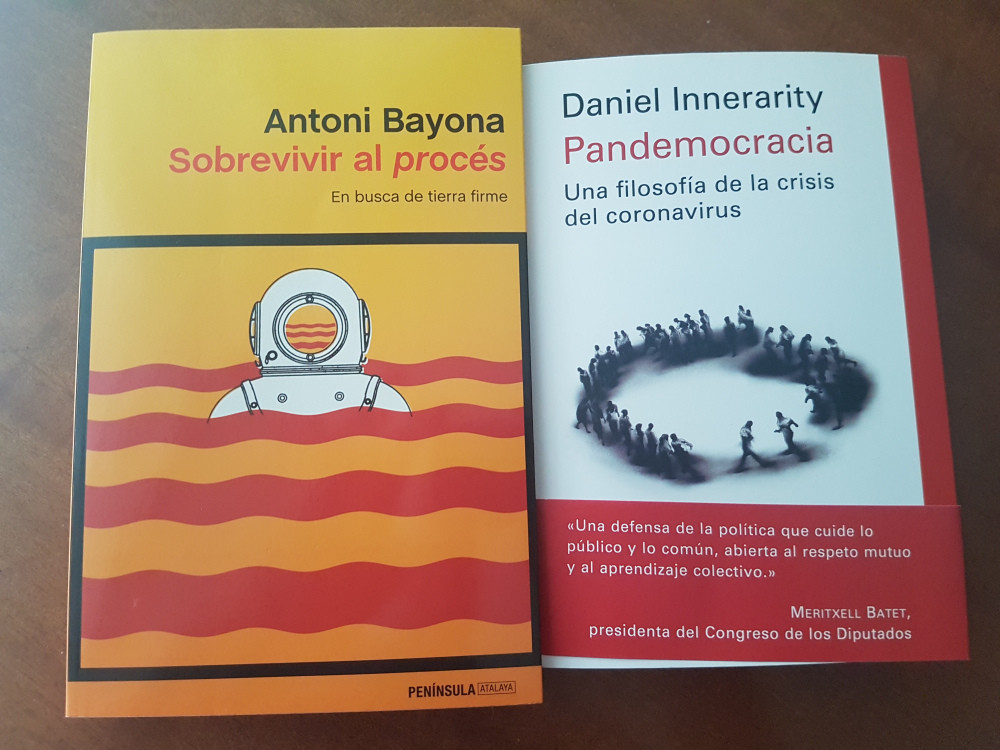

Los meses de confinamiento han sido propicios a una sobreabundante producción literaria. Pero quizá hayan contribuido también a que no se prestara toda la atención que merecían algunos trabajos, publicados al inicio de la pandemia. Es el caso de “Sobrevivir al procés”, de Antoni Bayona, letrado mayor del Parlament de Catalunya durante la convulsa legislatura que concluyó con “los hechos de Octubre de 2017”. Se trata en cierto modo de una prolongación de la reflexión iniciada por este jurista en “No todo vale”, donde desmenuzaba críticamente la andadura del independentismo durante aquel período. Esta vez, el procés es analizado con la perspectiva que da el tiempo transcurrido, para tratar de esbozar posibles salidas a la situación de bloqueo creada. Y Bayona lo hace con el rigor y la honestidad intelectual que le distinguen: sin renunciar en ningún momento a sus convicciones independentistas, pero conjugándolas con un sólido acervo democrático y con su inefable pasión por el derecho.

Tal vez, por su condición de jurista y de maestro de juristas, las páginas más brillantes del libro sean las consagradas a desmenuzar la sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo contra los líderes independentistas, finalmente condenados por sedición. “Un principio del derecho penal, recuerda Bayona, nos dice que cada tipo delictivo se establece para proteger un determinado bien jurídico y no otro. El procés tenía como objetivo declarado conseguir la independencia de Catalunya y, por tanto, si en su desarrollo se hubiera entrado en terreno punible, la respuesta debería darse entre los tipos delictivos que protegen el orden constitucional”. Sin embargo, ese mismo tribunal, no sólo consideró que en ningún momento se llegó a desplegar la fuerza requerida para alcanzar tal objetivo, sino que la verdadera finalidad de los encausados era forzar una negociación con el Estado. “Con la sedición, el Tribunal lo tiene más fácil”. La astucia no es monopolio del independentismo. La sedición “se ha confundido a veces con la rebelión, con la idea de que vendría a ser una versión en pequeño de ésta. La sedición es contemplada en el Código Penal de manera separada de la rebelión y protege un bien jurídico distinto como es el orden público”. De ahí que la instrucción, primero, y luego el propio Supremo magnificasen los desórdenes del 20-S ante el Departamento de Economía o los episodios de resistencia a la acción policial en los colegios electorales durante el referéndum del 1-O – no por ilegal constitutivo de delito. Unos incidentes que no podrían ser atribuidos a una “planificación” de los acusados. Y que, como tales, no transforman una manifestación o una protesta ciudadana en un acto sedicioso. Sobre todo si, imbuidos del espíritu de una democracia avanzada, ponemos el concepto de orden público al servicio de los derechos y libertades. “El respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizado por la Constitución – decía el Tribunal Constitucional en su sentencia 19/1985 de 13 de febrero – es un concepto esencial del orden público”.

No obstante, aún rechazando el castigo por elevación que supone la sentencia y a pesar de su innegable trasfondo político, Bayona, buen conocedor del mundo de la justicia, no cae en simplificaciones, ni teorías conspirativas. La verdad reside en algo que el independentismo subestimó y los hechos pusieron de manifiesto: el poder judicial es un auténtico poder. Y es Estado. El procés lo ninguneó y desafió. La renuncia del gobierno de Rajoy a abordar políticamente el conflicto catalán situó a la magistratura en primera línea del choque institucional, con el sentimiento de ser la línea de defensa decisiva de la unidad de España. La política se declina muy mal desde el articulado del Código Penal.

No es éste el único análisis sereno y ponderado que contiene el libro. La disección del movimiento independentista y de sus fuerzas motrices no es en absoluto autocomplaciente. “No me parece casualidad que el procés se haya desarrollado en el contexto más general de una crisis de las democracias liberales (…) La crisis económica y financiera, los preocupantes efectos de la revolución digital sobre el mercado laboral o la incertidumbre de las clases medias ante un cambio negativo en su posición social son factores (…) que entrañan una pérdida de confianza en el sistema (…) e impulsan a refugiarse en actitudes contrarias al mismo. Es la tentación de utilizar la propia democracia (el voto) como una expresión del rechazo al sistema, con un componente esencialmente emocional”. Unas consideraciones que llevan a Bayona a decir que “no es posible descartar que el procés sea una expresión singular de un fenómeno que podríamos llegar a definir como nacional-populista”. Desde luego. No es frecuente encontrar en el campo soberanista personalidades capaces, como nuestro autor, de mirar la realidad de frente con semejante valentía. En este caso, es cierto, buscando un camino democrático y respetuoso con las leyes hacia la independencia. Lo cual no sólo es legítimo, sino algo que deberían saludar todos aquellos que aspiran a una salida dialogada del conflicto.

Con todo, hay aspectos de la realidad que Bayona no percibe o considera de modo un tanto sesgado, y que hacen que su enfoque presente lagunas importantes. Ciertamente, no es ese el objeto de su estudio, pero no habría que perder de vista que las tendencias de la globalización que actúan sobre la sociedad catalana – y explican en gran medida la deriva de estos años – lo hacen también sobre la sociedad española. No hay una Catalunya agitada por las pulsiones mundiales frente a una España inmóvil y aferrada al pasado. Las tendencias centralizadoras y las lecturas restrictivas de la Constitución – que han impulsado en particular los gobiernos de PP – expresan igualmente el influjo de la globalización. Madrid, entendida como un potente entramado de élites económicas y políticas, constituye un potente nodo global, con la fuerza de atracción que confiere la capitalidad de un Estado. Puede que su retórica contra el procés se nos antoje rancia – del mismo modo que el relato independentista parece impregnado de romanticismo. Pero, en realidad, estamos ante un enfrentamiento de intereses y futuras ubicaciones en disputa muy actual… por no decir posmoderno.

Quizá por eso, aunque Bayona insiste en que hay otro camino – paciente y razonable – hacia la independencia, no acaba de explicar por qué el independentismo escogió precisamente el que escogió. Y por qué, sólo a través de ese camino, ha conseguido convertirse en un movimiento de masas capaz de desafiar al Estado e incluso ponerlo en crisis. No fue un error de diseño que la República esbozada por las leyes de desconexión fuese un régimen autoritario. Ni tampoco que quienes trataban de pensar su viabilidad como Estado lo entreviesen como un paraíso fiscal. En una sociedad mestiza como la catalana, la afirmación de un demos incapaz de coexistir con España conlleva la exclusión de otras identidades. Y la supervivencia de un pequeño Estado de nuevo cuño, dejado de la mano de Europa, de llegar a emerger, no podría mantener su carácter de democracia social. Meditando acerca de las enseñanzas de la pandemia, Daniel Innerarity nos recuerda que “cada vez estamos menos en un mundo de Estados soberanos yuxtapuestos y más en uno de espacios superpuestos, conectados e interdependientes”. (“Pandemocracia”). “Los bienes públicos dejan de ser solamente bienes soberanos. Las decisiones fundamentales ya no se adoptan en el nivel nacional, que con frecuencia no decide más que acerca de lo accesorio. En materia comercial, monetaria, fiscal, sanitaria o social, las decisiones se han vuelto profundamente interdependientes, lo que inaugura un modo de gobernanza que implica no solamente un reforzamiento de las coordinaciones intergubernamentales, sino también la constitución de espacios de movilización y de representación de intereses, de discusión y de debate público, que trascienden los territorios nacionales y las lógicas soberanas”.

Y tal vez por la misma razón, a pesar de no caer en ningún momento en la pretensión de que el independentismo pudiera representar al conjunto de la sociedad catalana, es perceptible en Bayona una cierta consideración de “la otra Catalunya” como algo inerte y pasivo. Reconoce la fractura social, pero tiende a ver a esa otra mitad del país como la que aún no han sabido convencer los independentistas – al fin y al cabo, los únicos que tienen un proyecto político. El problema no es que el procés no la convenciera, sino que la expulsó de la catalanidad. En ese sentido, no deja de ser curioso que Bayona se refiera a la tradición catalanista como una derivada del nacionalismo moderado, soslayando un hecho histórico: el catalanismo moderno – voluntad de recuperación de una lengua y una cultura maltrechas, de integración de la diversidad de orígenes e identidades que conviven en la sociedad catalana y de compromiso democrático con España – existió y triunfó gracias a la izquierda, a la determinación de socialistas y comunistas.

Más allá de estas reservas, el esfuerzo de Antoni Bayona por imaginar vías transitables para la salida del conflicto resulta encomiable e invita a la reflexión. Convencido de que la celebración de una consulta sería fundamental para saber a ciencia cierta dónde está la sociedad catalana – y consciente al mismo tiempo de la dificultad de encontrar un encaje legal para llevarla a cabo -, imagina la posibilidad de que el Parlament de Catalunya preguntase a la ciudadanía, no sobre la independencia, sino acerca de la idoneidad de impulsar una reforma constitucional que incluyese el reconocimiento del derecho a decidir y fijase las modalidades de su eventual ejercicio. Efectivamente, no tiene sentido emprender semejante procedimiento sin medir el apoyo social con que cuenta. Por otro lado, esa fórmula – que debe mucho a la inspiración canadiense – soslayaría nuestra severa jurisprudencia constitucional, contraria a cualquier referéndum que puediese derivar en un choque de legitimidades. Curiosamente, en su día, ante la Ley de Referéndum del 6 de septiembre de 2017, desde el grupo parlamentario de CSQP estábamos elaborando una propuesta prácticamente idéntica a la que sugiere Bayona. Se trataba de oponer una alternativa capaz de reconducir – cuando menos en parte – la ebullición social del momento, evitando así el choque institucional a que nos llevaban las leyes de desconexión. El deseo de los comunes de mantener una actitud ambivalente ante la convocatoria del 1-O frustró entonces aquella iniciativa. ¿Habría que enterrar esa idea? Entretanto, hubo un referéndum ilegal que el independentismo sigue reivindicando como un momento fundacional. Y también hemos visto las consecuencias del brexit, que aconsejan mucha prudencia en el manejo de las consultas populares de carácter binario, si no se quiere empujar a la sociedad a un choque insoluble consigo misma. Todo depende del momento.

Como pensamos muchos federalistas, Bayona considera las dificultades de promover una reforma constitucional, para la cual no existen hoy mayorías suficientes – y que, de todos modos, costará mucho alcanzar. No por ello piensa que no sea posible avanzar útilmente, en el actual marco jurídico, en ámbitos tan decisivos para la vida de la ciudadanía como la mejora del autogobierno, la adquisición de competencias autonómicas o la reforma del modelo de financiación. Totalmente de acuerdo. Y eso demuestra que hay terreno de entendimiento práctico entre la izquierda y un independentismo moderado. Desde la cultura federal añadiríamos, sin embargo, algo que la pandemia ha puesto de relieve y que se revelará más cierto aún ante los estragos sociales y económicos que deja a su paso: la imprescindible cooperación institucional a todos los niveles, no sólo no disminuye al autogobierno, sino que le confiere su verdadero potencial de actuación en la proximidad. Nosotros diríamos que, si bien no hay mayorías para una reforma federal de la Constitución, sí es posible y necesario avanzar en la cultura y las prácticas federales.

No sé si Antoni Bayona estaría del todo de acuerdo. Evocando su estancia en Canadá, dice haber quedado maravillado por los federalistas que deseaban mantener unido un Estado plurinacional. Esperemos que no sea víctima de ese frecuente espejismo que consiste en ver con buenos ojos a los lejanos representantes de una corriente de pensamiento y considerar que, por el contrario, su expresión autóctona resulta insufrible. Admitamos que nuestro federalismo tiene un semblante un tanto rústico. Nos han dado muchos palos y eso endurece la piel. Pero, si alguien ha de sentarse a discutir fraternalmente con gente como Antoni Bayona, será muy probablemente un federalista.

Escribe tu comentario