El comercio de esclavos: Juffureh y la Isla de Kunta Kinteh

Tenía veintitantos años cuando vi por televisión “Kunta Kinteh”, una serie basada en la novela “Raíces” del escritor estadounidense Alex Haley, descendiente del esclavo Kunta Kinteh, de la tribu de los mandingas e hijo de Omoro Kinteh y de Binta Kebba. La serie tuvo mucho éxito y en mi memoria quedó grabado el deseo de viajar a ese lugar de la tierra donde el hijo de Omoro y Binta fue apresado y esclavizado. Cuando los hechos tienen un fuerte impacto emocional anidan en nosotros y, aunque no los recordemos, en cualquier momento o circunstancia pueden reactivarse con fuerza reclamando nuestra atención. Fue eso lo que sucedió y determinó que, años más tarde, volase con la aerolínea Gambia Bird a uno de los países del África Occidental donde se comerciaba con esclavos.

Mapa de Gambia. Imagen: J.L. Meneses

Entre los siglos XVII y XVIII, más de veinte millones de esclavos fueron embarcados para dar servicio a los colonos europeos en América. Muchos de ellos, una cuarta parte, no llegaron vivos debido a las condiciones en las que viajaban. Si no hubiese tantas evidencias de estos delitos contra la humanidad, ésta, negaría que hubiesen sucedido y así, aliviaría sus sentimientos de culpa. Pero los hechos sucedieron hace tan solo doscientos años y en los descendientes de esos esclavos y en documentos, quedó todo grabado para poderse contar. Cuentan sus descendientes, como hicieron los apóstoles cuando detuvieron a Jesús en el huerto de Getsemaní hace más de dos mil años y pocos lo ponen en duda, que Kunta Kinteh recogía madera cuando le detuvieron, pero, si no fue el día que recogía madera, podría haber sido el que anduvo faenando en una de las típicas embarcaciones que los gambianos utilizan para pescar por el embravecido atlántico o por las calmadas aguas del río Gambia. En 1797 fue detenido en Juffureh, encadenado y encarcelado y, desde allí, trasladado a las américas como mercancía en las bodegas de un “barco negrero”.

Delta del río Gambia. Fotografía: J.L. Meneses

El avión de la compañía Gambia Bird aterrizó en el aeropuerto internacional de Yundum en Banjul, después hacer una escala larga en Londres (paseo “tranquilo”) y otra en Freetown, capital de Sierra Leona (paseo “pelos de punta”). Pero el largo viaje merece la pena cuando, asomado a la ventanilla, disfrutas observando las fértiles tierras y el serpenteante río que atraviesa el país de punta a punta. Gambia, es un país pequeño, el más pequeño de África, aproximadamente una tercera parte de la superficie de Cataluña y está rodeado por Senegal y el océano Atlántico. Senegambia es el nombre de la confederación entre ambos países. Una parte importante de su territorio la ocupan las aguas del largo y ancho río Gambia, que nace al norte de Guinea, recorre más de mil kilómetros hasta llegar al mar y es navegable más de la mitad de su extensión. La vida de los gambianos se desenvuelve a ambos lados del río y, sobre todo, en los ochenta kilómetros de costa atlántica.

Barcas de pesca y de transporte. Fotografía: J.L. Meneses

Casi la totalidad de los alojamientos están situados en las playas de Serekunda cerca de la capital, Banjul, y los hay para todos los bolsillos. La mayoría de la población vive (más bien va tirando) en esta zona en la que el turismo y el comercio generan muchos puestos de trabajo. El interior, está mucho menos poblado y no suele ser visitado por el turista de sol y playa. Dada la pequeña dimensión del país, desplazarse por él es relativamente sencillo, sobre todo por la costa. Se puede hacer en furgonetas de transporte colectivo que circulan por todas partes improvisando las paradas y cargadas de viajeros y bultos; en “taxis”, sin taxímetro, en los que suelen ir más de un pasajero y con los que conviene fijar un precio antes de subirse; y, como no puede ser de otra manera en un país de agua, en barcos de pasajeros y mercancías de mediano tamaño o en las típicas y coloridas barcazas, largas y estrechas, en las que puedes hacerte una idea sobre lo que sienten los emigrantes cuando viajan en patera.

Barco de transporte entre Banjul y Barra. Fotografía: J.L. Meneses

Son innumerables las cosas que puedes hacer en Gambia para aprovechar el viaje, pero dado que el artículo gira en torno al comercio de esclavos, me centraré en ese tema después de esta breve pero necesaria aproximación al país. Vaya por delante, que, si lo de la actual “putinada” es execrable, lo del holocausto nazi aborrecible, lo de Irak abominable, lo de Palestina …, lo de Vietnam…, lo de comerciar con esclavos es algo de lo que la humanidad no puede sentirse orgullosa y nada impide que adjetivemos de genocida dicha actividad. En fin, como vemos, la falta de humanidad luce periódicamente fruto de la ambición de dinero, de poder, de las dos cosas a la vez o de algún alboroto neuronal orquestado por los testículos. Si ese fuese el caso, habría que llevar a debate en el seno de las Naciones Unidas el tema de la castración. Claro que Putin, como miembro permanente y para no perder sus escritillas, vetaría la resolución.

La “Joven Antonia”. Fotografía: J.L. Meneses

Hasta que ese momento llegue, si ha de llegar, continuaremos el viaje embarcando en la “Joven Antonia”, que, según me contaron, es propiedad de un compatriota gallego que faenaba por estos mares hasta que decidió cambiar de oficio. La pequeña embarcación, largó amarras en el puerto de Banjul a primera hora de la mañana y navegamos río arriba por sus tranquilas aguas hacia la isla fluvial de Kunta Kinteh, también llamada Fort James Island. El viaje es muy agradable porque disfrutas desde cubierta del buen tiempo, del paisaje a uno y otro lado del río o de los delfines mostrando sus habilidades. Es sorprendente la anchura que tiene el río Gambia, hasta diez kilómetros alcanza en el tramo final. Cuentan los nativos, que si un esclavo era capaz de ir nadando desde la isla de Kunta Kinteh hasta Juffureh le concedían la libertad. La “Joven Antonia” amarró en el largo pantanal de Albreda, junto a la aldea de Juffureh, lugar en el que mamá Kebba dio a luz a Kunta Kinteh.

Embarcadero de Juffureh-Albreda. Fotografía: J.L. Meneses

Emocionado al poner los pies en el largo pantalán que te lleva a tierra, te dices «¡ya estoy aquí!». Un arco en la playa indica el lugar donde ambas localidades, Albreda y Juffureh, se unen y, a cuatro pasos de distancia, una estatua del tamaño de tres hombres y con cadenas colgando de sus muñecas recuerda al visitante lo que allí sucedió. En una placa a sus pies puede leerse “nunca más”, pero la humanidad olvida pronto y mira hacia otro lado. Cuando recorres la aldea el corazón se alegra al ver a los niños sonreír y jugar sin cadenas, a pesar de las precarias condiciones de vida que merman su libertad y su permanencia en las tierras de este mundo. En la pequeña escuela la maestra les enseña lo más básico, incluido el inglés, idioma oficial, aunque también usan lenguas regionales como el mandinga, el wólof o el fula. Los gambianos, hacen lo que pueden y más para progresar, pero cuando se acabó el negocio de los esclavos, el mundo se olvidó de ellos y buscó otros lugares para seguir expoliando a los africanos: oro, piedras preciosas y otros minerales, marfil…

Escuela de Juffureh. Fotografía: J.L. Meneses

Kunta Kinteh nació en la aldea de Juffureh en 1750 y puesto que poco ha cambiado el entorno y las condiciones de vida de las personas que viven él, podemos hacernos una idea de donde pasó su niñez y cómo la disfrutaba a pesar de la presencia de los británicos que, tras deshacerse de los franceses, se hicieron con el control total del comercio, principalmente de esclavos. Una de las actividades que más beneficios procuraba a los comerciantes europeos era facilitar mano de obra barata, por no decir gratis, a los colonizadores del continente americano para extraer de las tierras el mayor beneficio y para que estuviesen bien servidos mientras se hacían ricos. Entre los siglos XVII y XVIII, se fueron acabando los juegos en la playa; en las casas solo quedaron ancianos; y la libertad de los nativos, que vestían de negro, se esfumaba al ser catalogados como “raza inferior”. Una muestra de todo ello puede verse en un pequeño y modesto museo en Juffureh, el que se exponen algunas imágenes, documentos y otras evidencias sobre la perversa actividad comercial que se llevó a cabo.

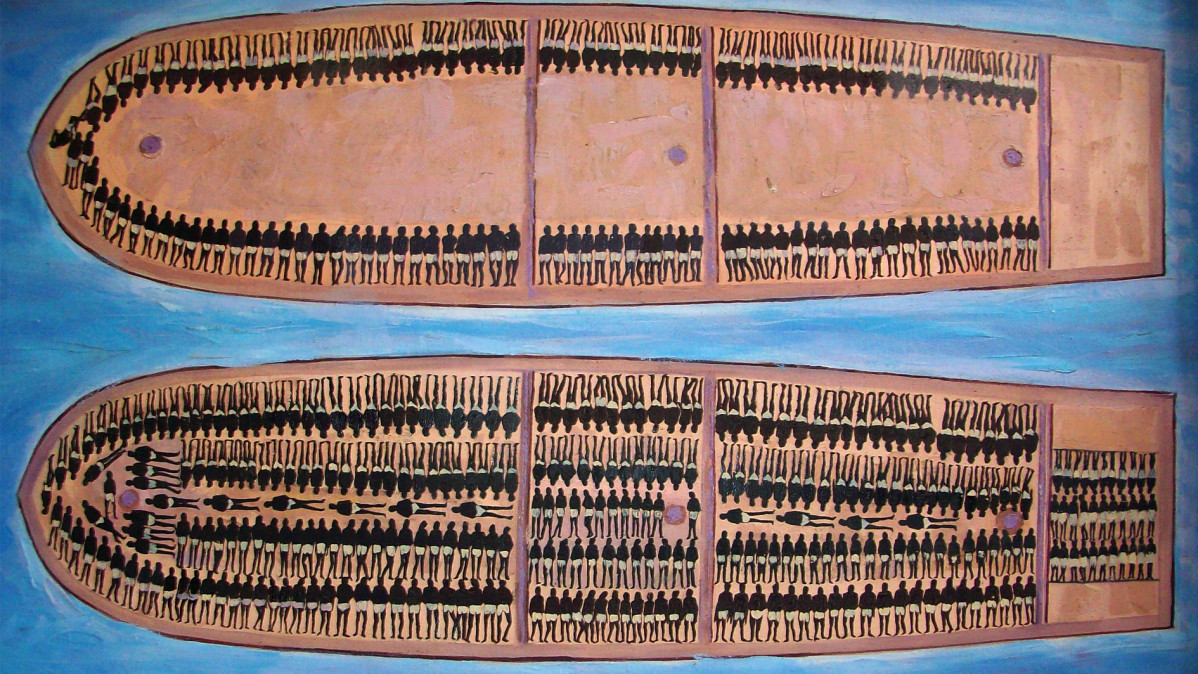

Óleo expuesto en el museo de Juffureh. Fotografía: J.L. Meneses

Cualquiera que vistiese esa piel, independiente de su sexo o edad, podía ser detenido, esclavizado y trasladado en una carabela de esclavos, también llamados “barcos negreros”, hacia las américas. Juffureh y el fuerte Saint James, eran los lugares al que iban a parar los africanos capturados en las regiones próximas y, desde sus embarcaderos, en el que hoy amarra “La Joven Antonia”, salían las carabelas que, tras recorrer unos apacibles cuarenta kilómetros en aguas fluviales, se lanzaban a las bravas del Atlántico con centenares de esclavos en sus entrañas, encadenados y apretados como sardinas en lata. Las travesías duraban entre dos y tres meses y muchos de ellos morían por enfermedad o hambre y eran lanzados por la borda. También, para que sirviese de advertencia, se deshacían de ellos si se amotinaban o por cualquier otra conveniencia, como por riesgo de hundimiento, y, si ese era el caso, vivos y encadenados iban uno tras otro al fondo del océano.

Disposición de los esclavos en una carabela. Museo de Juffureh. Fotografía: J.L. Meneses

Eso le pasó a Kunta Kinteh. Detenido y embarcado en el Lord Ligonnier en 1767, llegó a Annapolis y fue vendido como esclavo a John Waller para su plantación en Virginia. Los que llegaban vivos, como Kunta Kinteh, eran vendidos en mercados situados en los diferentes puertos, tal como consta en un cartel de 1820: «En venta: Tobías, de unos 28 años, para servicio doméstico; Hannibal, de unos de 20 años, para trabajo; Lucy de unos 14 años, para sirvienta…» y así uno tras otro, durante más de doscientos años, encadenados y esperado sobre una tarima que la suerte les adjudicase un dueño que les permitiese sobrevivir. Kunta Kinteh, no tuvo demasiada suerte con el comprador que acabó amputándole un pie por sus intentos de fuga, aunque otros corrieron peor suerte y murieron trabajando en los campos o ahorcados por el Ku Klux Klan. Pero Kunta Kinteh también conoció el amor y se casó en 1790 con Belle Raynols, tuvo una hija, Kizzi y así, hasta 1892 año en el que nació Alexander Haley, periodista y autor del libro “Raíces”.

Isla de Kunta Kinteh. Río Gambia. Fotografía J.L. Meneses

Las mismas embarcaciones que transportaban esclavos regresaban a Europa con cacao, tabaco, maíz, cacahuete, piña, vainilla… fruto del trabajo de los esclavos y, una vez descargada la mercancía, se dirigían de nuevo a las costas africanas para continuar tan singular actividad comercial. Desde Juffureh, a algo más de tres kilómetros, puede verse la isla de Kunta Kinteh, más o menos en mitad del río. “La Joven Antonia” puso rumbo a ella y, para no quedar varados, echó anclas a unos cien metros de distancia. Subido en una de esas típicas barcas gambianas, alcanzamos la isla pocos minutos después y, según nos acercábamos iba dejándose ver el perfil del fuerte James, bautizado así por los ingleses en honor al duque de York. Tras recorrer el pequeño pantalán, se llega a unas ruinas en las que una maqueta de la fortificación y unos cañones oxidados te dan la bienvenida. A cualquier rincón que te lleven tus pies o piedra en la que pongas tus manos, sentirás que el hombre estuvo allí, unos encarcelando, otros encarcelados y que por muchos años que pasen, no se borrará de las piedras que todavía se mantienen en pie, ni de la memoria colectiva.

Saint James Fort, Isla de Kunta Kinteh. Fotografía: J.L. Meneses

Cuando recorro la isla de Kunta Kinteh o las polvorientas calles de la aldea de Juffureh, me pregunto qué es lo que les ha quedado a los descendientes de aquellos miles de esclavos. La respuesta es sencilla y corta: nada, incluso diría que menos de lo que tenían. Hoy, mientras Putin gasta más de lo que tiene destruyendo al pueblo Ucraniano, los niños de Juffureh caminan descalzos, duermen bajo techos de uralita cancerígena y reciben, en condiciones precarias, una educación tan básica que solo les permitirá seguir viviendo en un estado de semiesclavitud. Al acabarse el comercio de esclavos, los ingleses y en general los europeos, recogieron los bártulos y pusieron pies en polvorosa. Les dejaron con una mano atrás y otra delante, eso sí, con unas palmaditas en la espalda de la UNESCO, en 2003, tras incluir la isla en el Patrimonio de la Humanidad. Me pregunto, qué diría “La Moreneta” de todo esto y porqué durante los siglos XVIII y XIX la pintaron de negro. Coincidencias tiene la vida.

Escribe tu comentario